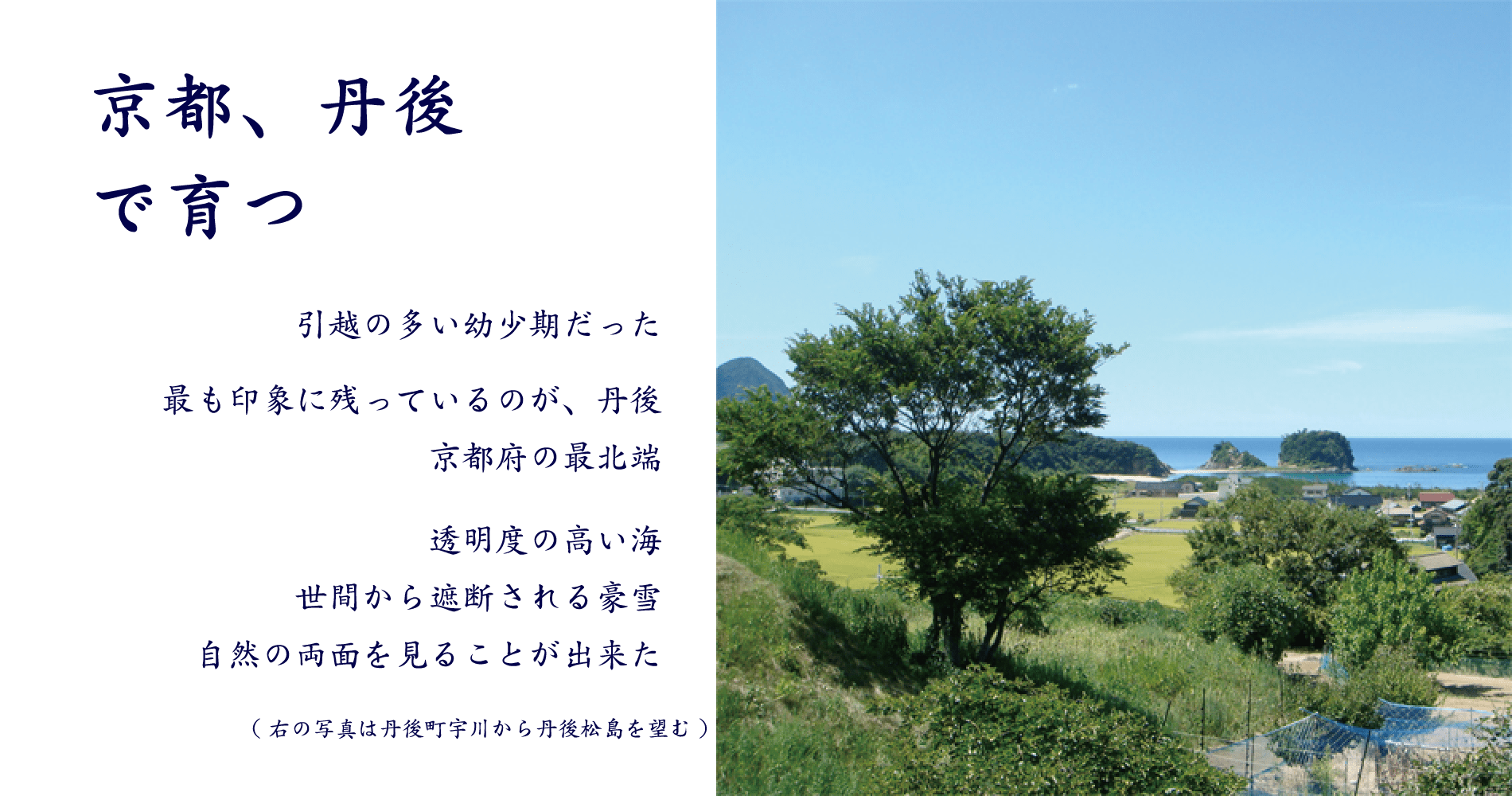

幼稚園から小学校の低学年を京都の丹後で育った。

当時の住所は京都府竹野郡丹後町。集落は久僧。分校の生徒を合わせても、全校生徒で100人に満たない。

むき出しの大自然の中、小さな集落が海沿いに転々と在った。

時代は1970年代。丹後ちりめん、織物産業が全盛の時代。丹後は西陣の下請けとして栄えていた。町のリズムとは全く違う、慌ただしい機織りの音がいつも響いていた。それでも不思議とうるさくはなかった。夏祭りでは、蚕の起き上がりこぼしが売られていた。

ここでの幼少期の生活がその後のセンスの根本にあるのだと思う。

雪で閉ざされた、その状況を受け入れて、ただひたすらに辛抱強く春を待つ。

店はなく、遊び道具はなんでも自分で創り出した。

見てはいけない風習や、立ち入ってはいけない場所が沢山あった。

春は担任の先生の田んぼの田植えを手伝い、秋には稲刈りを手伝った。

水稲の脱穀の匂いが私にとっての秋の匂いとなった。

勉強ができること、絵が上手いこと、足が速いこと、花の名前を知っていること、たくさん食べること、全てが同じ価値の上にあった。

出生の違いも関係なかった。

自然の動きに敏感で、季節毎の食べられる木の実や、季節毎に動き始める小動物の習性を遊びの中に採りいれていた。

夏の就寝前には、母と一緒に藁でつくった蛍籠をもって蛍狩りに行き、蚊帳の中に放して楽しんだ。

町を歩けば、大人も子供も知り合いばかりだった。

そんな小さい人の集まりの中でも、転校生の出入りがたくさんあった。

私も小学三年生の冬に転校することになった。